CMB観測実験プロジェクト

日下研究室では、複数の国際共同プロジェクトへの参加を通して、世界の最先端の宇宙マイクロ波背景放射 (Cosmic Microwave Background; CMB) 観測を行っています。

Simons Observatory

Simons Observatoryは、2016年に発足した大型プロジェクトで、インフレーションからニュートリノ、宇宙の構造形成まで、幅広い宇宙論の分野で大きく研究を前進させることが目標です。2021年の観測開始を目指して、望遠鏡・カメラの設計と開発を進めています。日下研究室では、レンズを入れて1Kの極低温まで冷却する光学筒の設計や作成、超伝導ベアリングを用いた半波長板システムの開発、ワイヤグリッドを用いた校正装置の開発、超伝導検出器の評価測定、データ取得系、そしてデータ解析などを担当しています。

Simons Array

Simons Arrayは、2019年に観測開始した、POLARBEARの後継実験です。最終的には、3台の望遠鏡、約2万個の超伝導検出器を用いて、CMB偏光を測定します。初期宇宙インフレーションの物理の他、重力レンズ効果を通したニュートリノ質量測定などを行います。日下研では、データ解析に重点を置いて研究に参加しています。

POLARBEAR実験

POLARBEAR実験は、インフレーション測定と重力レンズ効果の両方を同時に測定する事を目指してデザインされている。2012年から2016年末まで観測を行い、これまでに10報以上の科学論文を出版してきた。データ解析の進展としては、2020 年に報告したインフレーション測定に特化したワイド観測データの再解析を行った結果、統計量を約80%向上させることに成功した。その他現在までに、CMB 偏光データのAC oscillation を使ったAxion-like particle (ALP) への制限解析、ワイド観測データによる宇宙論的複屈折解析や宇宙論的円偏光への制限解析が進められている。

日下研の研究① 装置開発

新しい技術を用いて、新しい測定をし、新しい物理の見知を得ること。それが、実験物理学の醍醐味であり、日下研の目指す研究スタイルです。

日下研では、必ずしも特定の技術を習得することがゴールだとは考えていません。それがどのような技術であっても、最新のものを、自分の頭で考え、自分の手で組み立てて、たくさんの失敗を経て高感度の測定を行うこと。そしてそれを物理に結びつけること。このプロセスこそが最も大切なものだと考えます。そうして得た経験は、たとえ将来どんな分野に行っても、それが実験物理であれ、民間での開発であれ、きっと学生のみなさんが世界の先端を切り開いていく武器になるはずです。実際、日下准教授は素粒子実験物理学で博士号を取得しましたが、現在は宇宙背景放射の測定という、全く異なる実験技法を用いる分野で研究を行っています。それでも、素粒子実験物理を通して培った実験に対する考え方、想像力、そしてデータ解析方法が生かされています。

以下に示すのは、本研究室で用いる実験手法の一部です。100mKを下回る低温技術、その環境を活用した高性能量子センサーから、超伝導ベアリングを用いた半波長板システムまで、幅広く、またそれ自体に物理学的な面白さのある実験技術を用いるところは、宇宙背景放射測定の醍醐味の一つと言えます。

極低温下で動作する超伝導センサー

100 mKという極低温で動作する超伝導センサーは、CMB観測だけではなく暗黒物質探索やその他の精密測定に幅広い応用を持つ、未来の超感度検出器です。日下研では、Simons Array, Simons Observatoryで使用されている超伝導転移端センサー (Transition Edge Sensor: TES) や、力学インダクタンス検出器 (Kinetic Inductance Devises: KIDs) の開発を進めています。

超伝導転移端センサーは、超伝導体の転移温度付近における急峻な抵抗値変化を利用し、光のパワーを電気信号に変換して検出します。日下研では、このセンサーの熱的・電気的特性、さらに光学的特性を評価するために、極低温環境を作り出す希釈冷凍機や、精密抵抗測定器、黒体放射光源を用いて測定環境を構築し、評価手法を開発しています。また、検出器の開発元である、米国ローレンス・バークレー国立研究所 (LBNL) や米国立標準技術研究所 (NIST) へ評価状況をフィードバックし、共同で研究を進めています。

日下研で検出器開発に使用している希釈冷凍機

超伝導転移端センサーの試験用チップ (LBNL, UC Berkeleyより提供)

冷凍機内に搭載した試験用検出器と、光学試験に用いる黒体放射光源

多数の検出器の同時読み出し

微弱なCMB偏光信号を精度よく捉えるためには、検出器一つ一つの感度を向上させるだけでなく、検出器の数を増やすことが必要となります。さらに言えば、近年のCMB実験で用いられている超伝導転移端センサ(TES)のノイズレベルは、CMB光子の数が揺らぐことによる原理的なノイズレベルを下回っているため、検出器の数が実験の感度を決定すると言っても過言ではありません。我々が参加している次世代地上CMB観測実験 Simons Observatory (SO)では計6万個のTESでの観測を予定しています。

検出器への熱流入を防ぎつつ、多数のTESを0.1Kという極低温で動作させるためには、少ない配線で多数の検出器を同時に読み出すこと(=多重化)が必要となります。SOでは、マイクロ波共振器と超伝導量子干渉計(SQUID)を使い、それぞれのTESを異なる共振周波数の共振器に割り当てるマイクロ波多重化(Microwave SQUID Multiplexer ;μMUX)が採用されており、1対の同軸線当たり1,000個のTESを読み出すことを予定しています。

日下研では、SLAC National Accelerator Laboratory, Princeton University, National Institute of Standards and Technology(NIST), 京都大などと連携して、SOに用いられる読み出しモジュールのノイズレベルやクロストークを評価するための測定系の構築を行っています。

冷凍機内に配置されたテスト用読み出しモジュール(Princeton Universityより提供)

偏光角較正装置の開発

CMBにはEモード偏光とBモード偏光と呼ばれる2種類の偏光成分が含まれています。特にBモード偏光にはインフレーション期に生成される原始重力波の痕跡が残されていると予想されています。現在のCMB観測では、この原始重力波由来のBモード偏光を検出することを目指しています。

CMB偏光を観測するうえで重要なのは、検出器の偏光角を正確に較正することです。検出器の偏光角が誤っていた場合、Eモード偏光がBモード偏光に漏れ込んでしまい、Bモード偏光が観測できなくなってしまいます。そのため、現在の偏光観測実験では高い精度での偏光角較正が求められています。

偏光角の較正のためには、偏光の向きがよく知られている光を望遠鏡に入射させることが必要です。次世代実験であるSimons Observatory実験では、これまでの実験よりも高い精度で偏光の向きをよく知っている光を入射させる装置を開発する必要があります。

日下研ではまばらに張った金属ワイヤー(スパースワイヤーグリッド)を偏光子とする、偏光角較正装置の開発を行っています。スパースワイヤーグリッドによって作られる偏光はワイヤーの向きに沿っているので、ワイヤーの向きを追跡することで入射する偏光の向きも正確に知ることができます。このようにスパースワイヤーグリッドを用いた偏光角較正装置はシンプルな構造でありながら偏光角を精度よく較正することができる、非常に強力な装置となっています。

この装置は京都大学およびKavli IPMUと共同で開発・作成を行い、Simons Observatory実験の小口径望遠鏡群(Small Aperture Telescopes)に搭載されています。

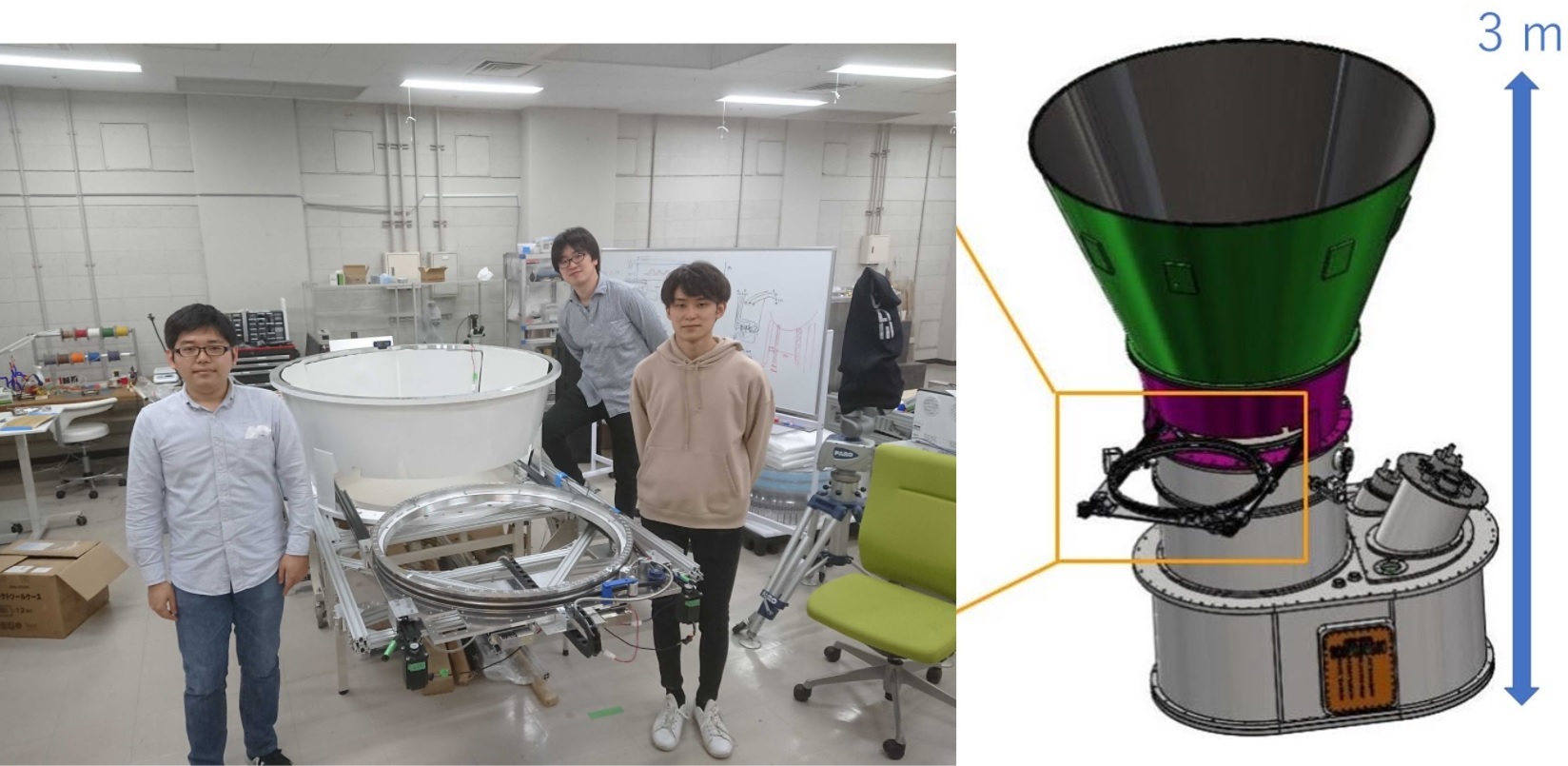

Simons Observatory実験の小口径望遠鏡(右図)と、小口径望遠鏡に搭載するスパースワイヤーグリッド偏光角較正装置(左図)

高温超伝導ベアリングを用いた連続回転式低温半波長板

CMB観測の重要課題として、偏光を精密に測定することが挙げられます。日下研では、これを達成するために真空・低温で連続回転する半波長板システムの開発を行っています。連続回転式半波長板は望遠鏡に入射した偏光信号のみを変調し、他の信号と区別することで、大気からの放射や望遠鏡内部で生じる”偽偏光”といった系統誤差を劇的に抑制します。

真空・低温環境での完全非接触の連続回転機構は、高温超伝導ベアリングと非接触モーターにより実現しています。連続回転式半波長板の果たすこれらの役割は、検出器数の増大により感度を向上してきたCMB観測のこれからにおいて特に重要です。Kavli IPMU、岡山大学、米国ローレンスバークレー研究所と共同で開発・作成した世界最大口径の低温連続回転式半波長板システムは、Simons ArrayやSimons Observatoryに採用されています。

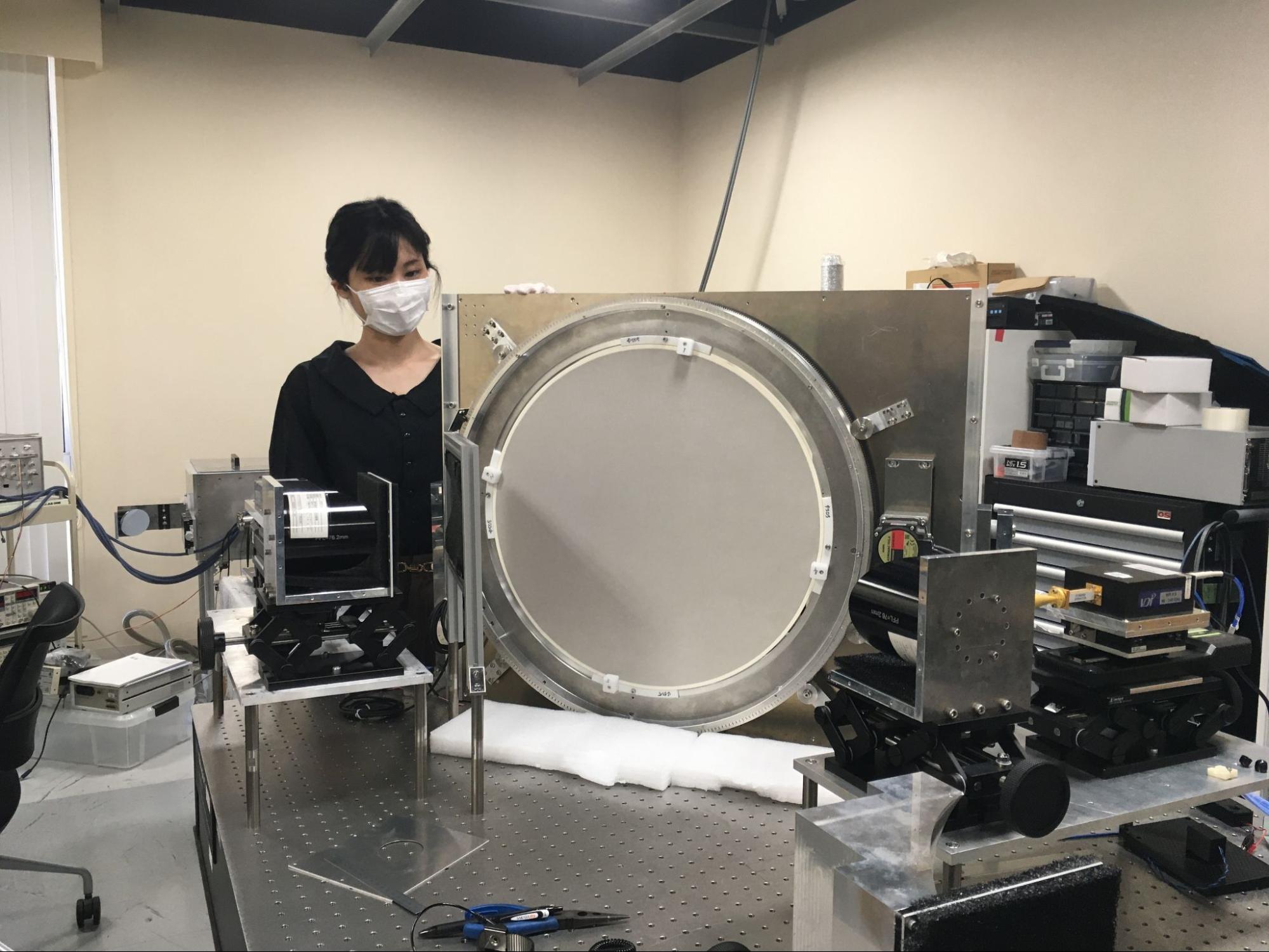

液体窒素を用いた試験中の低温半波長板用冷凍機

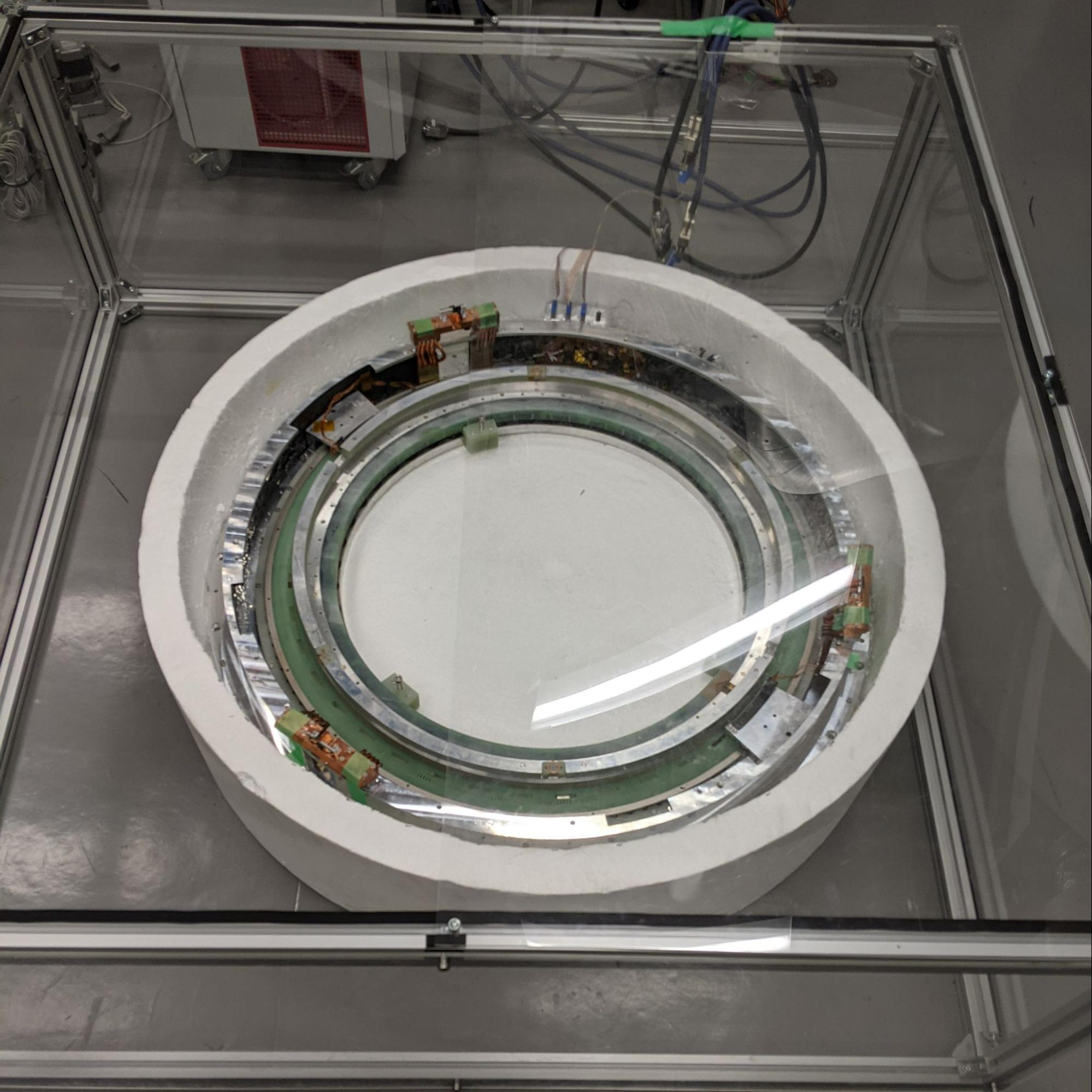

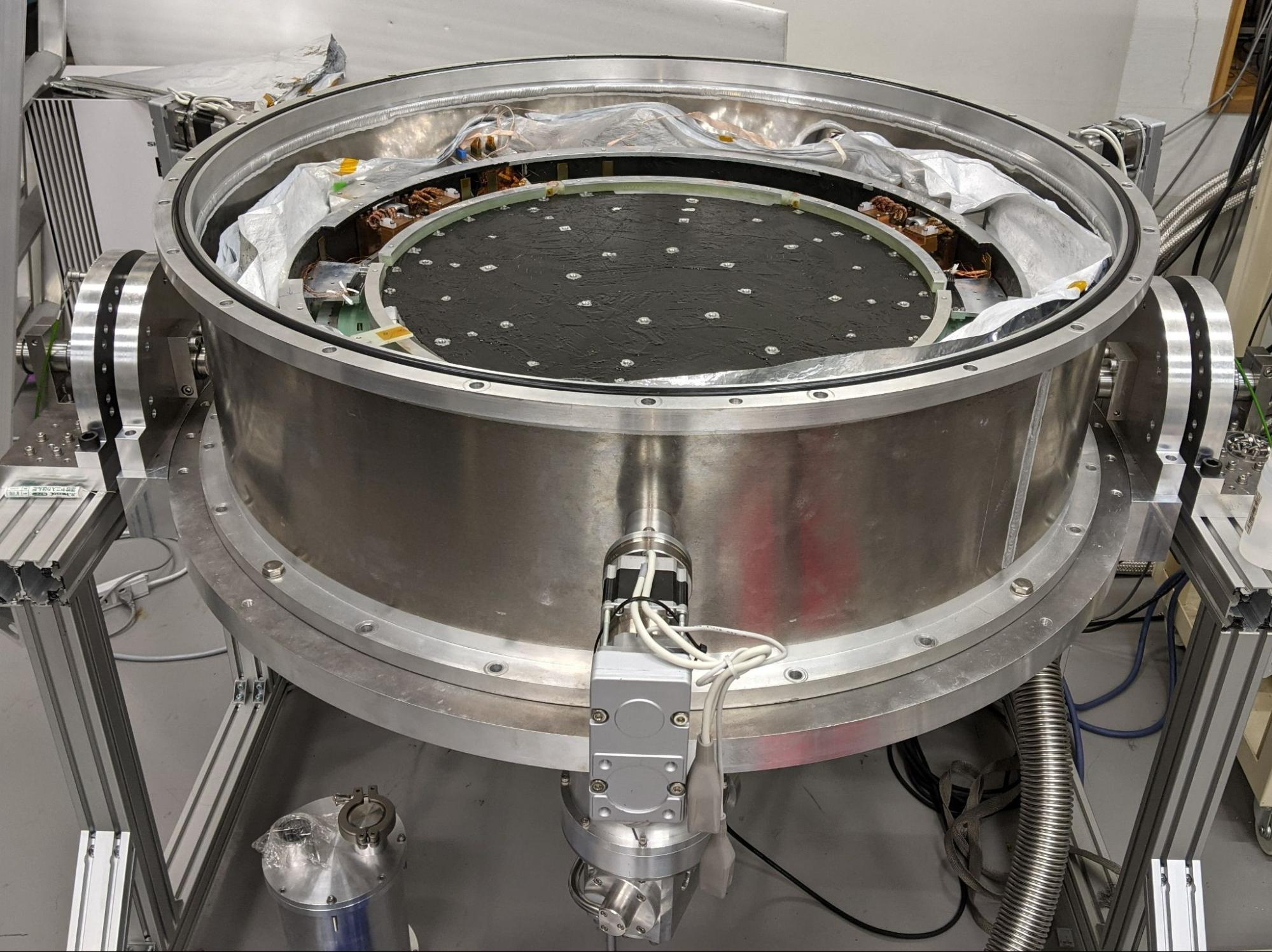

冷凍機に搭載された連続回転式低温半波長板の回転機構。直径約900 mm。中心にサファイアの半波長板が搭載される。回転する半波長板を通して宇宙背景放射を測定する。

半波長板に用いる反射防止膜製作

CMBの偏光信号はとても小さいため、誤差を小さくして感度の高い実験を必要とします。光学系には系統誤差を生じる原因が複数存在するため、これらを最小限に抑える装置を開発する必要があります。Simons Observatoryで使用されている光学素子の1つである半波長板はサファイアでできていて、屈折率が大きいため多くの光を反射してしまいます。より多くの光を検出器に届け誤差の原因を少なくするため、サファイアの上に屈折率の違う誘電率である反射防止膜を置き、反射率を小さくします。目的とする広い周波数帯で低い反射率を実現する為には複数層のコーティングをする必要があります。実際の観測で使われる直径50 cm 程の大きいサファイアのコーティングはまだ実現されていないため、半波長板が置かれる低温下でも割れずに反射率を下げることができる最適なコーティングを、KEK、Kavli IPMU、岡山大学と共同で開発しています。日下研で開発した反射防止膜はSimons Arrayや Simons Observatoryで使用されています。

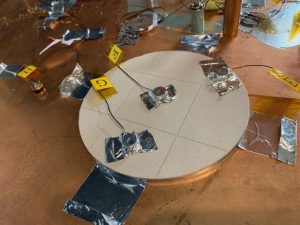

IPMUでの反射防止膜の光学測定の様子

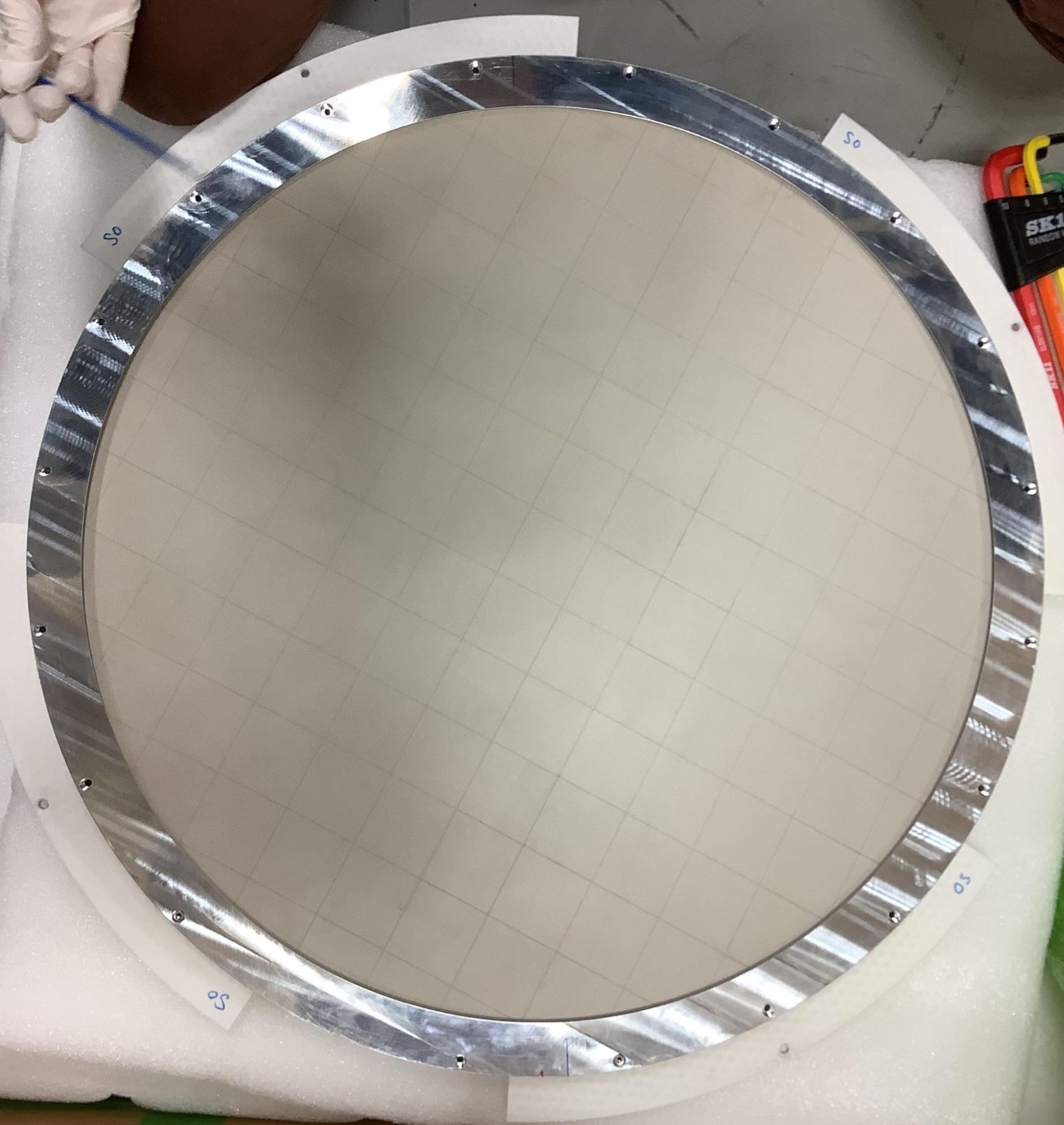

反射防止膜ありの半波長板

サファイアにコーティングを施した様子 (photo by Masaya Hasegawa)

低温光学筒

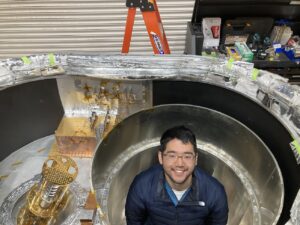

Simons Observatory実験の小口径望遠鏡の主要部品である光学筒の開発を日本グループが主導しています。小口径望遠鏡の光学系はレンズを用いた屈折光学系を採用しています。(光学系の設計も日本グループが設計しました。)光学筒の役割はシミュレーションで設計した光学系を、実際に実現することです。特に、我々の光学筒は極低温(1 K!)で動作するため、熱収縮を考慮して極低温でレンズなど光学部品が理想的な場所に保持されるように設計しています。また、内部は電磁波吸収体(黒体)を日本グループで開発し、更に新たに設計したバッフル構造と合わせて余計な光を止める構造になっています。2021年に1代目の光学筒が完成し、2台目、3台目とすべての光学筒を日本グループが担当しました。

低温光学筒

低温光学筒用冷凍機

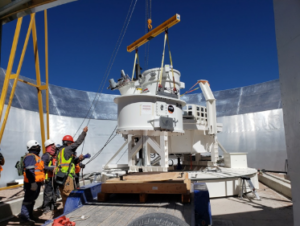

チリ・アタカマ砂漠での望遠鏡配備

Simons Observatory, Simons Array, POLARBEAR実験が観測するミリ波・サブミリ波は大気の影響を受けやすいため、可降水量が極めて小さいアタカマ砂漠に望遠鏡を設置しています。日下研究室の学生もアタカマ砂漠に赴き、望遠鏡の配備に参加しています。

日下研の研究②:観測データの解析

Simons Observatoryは2023年冬に観測を開始しました。蓄積した観測データを解析し、CMB信号に刻まれた初期宇宙の痕跡を探索します。微弱なCMB信号を検出するには適切な信号処理が必要となります。データ処理プロセスの開発、装置の較正と並行して、科学的な結果を得るための解析も進んでいます。日下研では、自分で開発した装置が収集した宇宙の観測データに触れるという得難い経験をすることができます。

日下研の研究③:マグノンを用いた暗黒物質探索

宇宙の全物質の約 80% は暗黒物質で構成されていると考えられています。 この暗黒物質は、通常の物質との相互作用が非常に弱く、検出が非常に困難です。 暗黒物質の重力の影響は、さまざまな宇宙論的および天文学的な観測を通じて検出されていますが、暗黒物質の正体はまだわかっていません。 したがって、暗黒物質を直接検出できれば、私たちの宇宙に関する理解を大きく進めることができます。 このように、暗黒物質の実験的探索を通じて、私たちは宇宙の理解を広げたいと考えています。

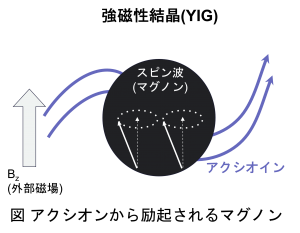

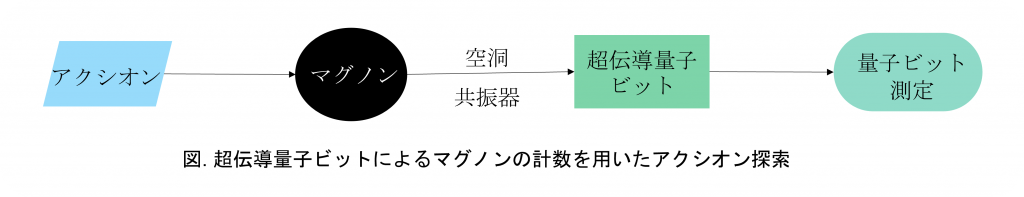

暗黒物質の有力な候補の 1 つは アクシオン です。 強い CP 問題を解決するために提案されたアクシオンは、通常の物質との結合が非常に弱く、宇宙の暗黒物質の一部またはすべてを説明できる可能性があります。 私たちはアクシオンと電子スピンとの相互作用を利用した アクシオン探索を目指しています。 私たちの目標は、YIG のような強磁性結晶における集団電子スピン励起 (マグノン) を観測することによって、アクシオンを探索することです。 同様の相互作用は、マグノンと、hidden photonなどの軽量ボソン暗黒物質や GHz 重力波 (グラビトン) との間にも観察できる可能性があります。 したがって、マグノン検出器を構築することにより、まだ発見されていない粒子を探索し、物理学の新しいフロンティアを開拓したいと考えています。

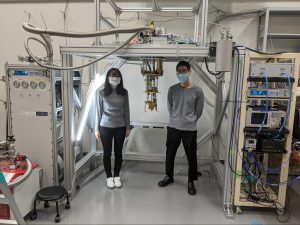

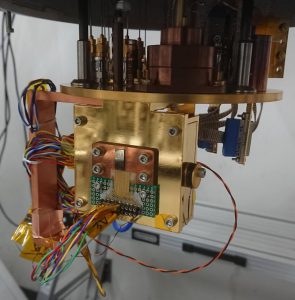

このような低エネルギー粒子の検出には、従来の検出方法を制約する標準量子限界を超える感度が必要となります。 東京大学 物理工学専攻 中村研究室と共同で、現在、暗黒物質検出器のためのハイブリッド量子系 (マグノン – 量子ビット)を研究開発しています。 私たちの最終的な目標は、超伝導量子ビットの非線形性を利用することで、標準量子限界を克服できるマグノンによる暗黒物質検出器を構築することです。

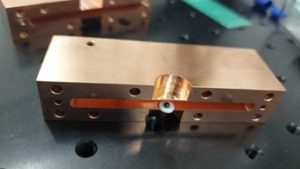

図:直径2 mmのYIG球を空洞共振器に入れて作成した共振器・マグノンのハイブリッド系